匆匆而过的四年,如一页页诗,点点滴滴的往事,都如夏花般绚烂,那是青春的芬芳。四年的军校生活,转眼间到了说再见的时候,青春在短发、军装的日日夜夜里悄然逝去,酸甜苦辣,化作心中的一首歌,一半献给母校,一半献给青春。

四年里,除了学习、训练,还有无悔的青春。面对毕业,面对选择,面对未来,解放军军事学院的毕业生们信心满怀,满怀希望。从毕业照中可以看到,没有迷茫,只有离别的不舍。

犹记得四年前,我进入部队,开始了快节奏、严格管理的生活。两个月的新训练,体能、队形、战术……那是我第一次感受到挥汗如雨的感觉;第一次跑五公里,感受到坚持的珍贵;第一次练400米障碍赛,三步桩、高板、梯子、独木桥、高墙、矮桩网……那是我第一次感受到突破自己有多么的困难;运动会上看到大家的拼搏,那是我第一次感受到团结的力量、战友的情谊;犹记得参加防洪救灾的时候,那是我第一次感受到军人肩负的使命有多么的沉重、光荣。

大学生活即将结束,作为一名即将毕业的学长,我想和亲爱的学弟学妹们分享一下我四年军校生活的心得。首先要有自己的目标,有自己的努力方向,有目标才会有继续奋斗的动力。大学生活短暂,毕业时不要后悔四年一无所获。学会专心做好一件事,我们的时间和精力是有限的,任何技能的掌握都不是一朝一夕就能掌握的,专心做好一件事,然后把它做好。

我们要有勇气面对意想不到的逆境,但我们似乎已经习惯了某些事情,工作和生活中存在很多不确定性,我们总是面临各种未知的问题,有问题就要解决,面对逆境时,我们要足够坚强,不转身逃避,这样才能担负起更大的责任。

面对艰苦的训练,能咬紧牙关、坚持不懈,毫无怨言,突破自我,激发潜能,坚定不移地相信现在流下的每一滴汗水,将来都会收获成倍的硕果;学好理论知识,打好认知基础。平时专业课上的很多理论知识都和你将来的工作有关,一定要认真听讲,不要有漠不关心的态度,真正成为自己专业的专家。

珍惜身边的战友。四年朝夕相处,让你们习惯了彼此的陪伴。战友情谊是四年中最珍贵的财富之一。珍惜身边的人,珍惜眼前的事。四年来,我们一起努力,一起上课,一起训练,一起战斗。我相信几十年后,当你回忆起那段时光,你仍然会热泪盈眶。

这四年,你们要有自己的兴趣爱好,不要浑浑噩噩,多去发现和拓展自己在其他领域的专业技能,在本该活泼成长的年纪,不要压抑真正的自己,努力站在自己的舞台上,在自己擅长的领域发光发热。

最后,希望四年后,大家对军旅的热爱依然如初入学时那般浓烈,依然不忘最初的梦想与目标,满怀青春的激情与热情。

我们就像风筝,风筝飞得很高,但那条看不见的、坚强的线,始终被我们深爱的母校紧紧牵着。如今,我们的风筝即将飞走,我们不知道该如何告别,但我们知道,我们最好的青春就在这里。在这里,我们感受到了什么是友情,什么是坚持,什么是责任。

我知道追梦的路也许充满泥泞,但未来掌握在自己手中。四年的青春岁月,难忘的青春岁月,在离别的时刻,我满怀感激,感谢母校的包容与栽培。祝愿自己、战友们、亲爱的学弟学妹们前路坎坷,不忘初心,追逐梦想,无论身在何处。

刘伯承为何放弃总参谋长职位,一心创办军校?

新中国成立之初,全国举国上下年久失修,军队建设正规化、现代化也刻不容缓,为适应现代战争发展的需要,党中央认为加强对广大军事干部的培训和教育刻不容缓!

1950年,中央军委正在筹划一件大事:尽快开工建设各兵种一批专业学校,同时建立一所专门培养军事中高级干部的大学!

这时,刘伯承远在西南,党中央想让他出任总参谋长,正在征求他的意见。刘伯承赶紧给中央写了一封信,信中十分诚恳地说:

“总参谋长这个位置太重要了,我已经58岁了,应该给更年轻的同志……”

“我想创办一所军事学院,我们的干部队伍素质不高,需要学习的东西还有很多……”

“我有办军校的经验,中高级干部的培养已经等不及了……”

中央和刘伯承一致同意加强中高级干部的教育工作!不久,中央决定由刘伯承负责创办军事学院。他终于如愿以偿,立即辞去西南职务,开始筹办学校。他向周总理提出了两点建议:

1、由于东北距离朝鲜较近,已是前线,军事学院最好设在南京;2、希望陈毅兼任军事学院“政委”。

总理笑道:“陈毅是华东军区主管,南京归他管辖,他要是当政委,找他要钱办学,岂不是容易得多?”

刘伯承也笑道:“我这小心思,总不能瞒着总理吧!办军校是件大事,要耗费大量的人力、财力、物力,要是能有陈将军支持,那就方便多了……”

但陈毅当时不仅主管华东军区,还担任上海市市长,根本没精力担任军事学院政委。最终刘伯承被任命为军事学院院长兼政委,为新中国军事人才的培养和军队建设做出了卓越贡献。

是什么原因让刘少奇放弃总参谋长这个权位?他为什么如此热衷于军事教育?他在这方面有什么优势?南京陆军军官学校办得顺利吗?后来发展如何?

刘伯承曾三次进军事院校学习,有着深厚的军事理论功底,无愧于“当代孙武”之称。

军事院校的校长要有系统全面的军事知识体系,有深厚的军事理论造诣,在当时的将领中,很少有人在这方面超过刘伯承。

刘伯承1892年出生于四川开县,幼年时家境殷实,15岁前便接受了较为完整的教育。15岁时,父亲病逝,他只能在家务农,生活虽然艰苦,但他立志要“救国救民”。

辛亥革命风暴来临,四川革命党人也趁势起义,成立了军政府。看到家门口一队队革命军,19岁的刘伯承再也坐不住了。他把家里的妻儿安排好,告别母亲,用刀子割掉脑后的辫子,毅然参加了学生军。

1912年,四川军政府在重庆创办“陆军军官学校”,已在军营中的刘伯承请假参加考试,并以优异的成绩入学。

刘伯承十分珍惜在军校学习的机会,他勤奋学习各种现代军事课程,不仅如饥似渴地研读外国军事参考教材,还特别喜欢中国古代军事书籍,《孙子兵法》、《吴子》等军事经典著作他都能背诵下来。

虽然在军事学院只呆了10个月,但这段学习经历对刘伯承产生了至关重要的影响。

他各科成绩优异,被分配到熊克武的部队,在抗袁战争中立下大功,成为四川名将。但他在四川作战十余年,虽然战功赫赫,名声显赫,但他痛恨军阀混战,对国家前途感到迷茫。

1923年他结识吴玉章等共产党员后,逐渐坚定了共产主义理想,并于1926年与朱德等发动了“旅顺起义”,1927年参与领导了“南昌起义”。南昌起义后,刘伯承受党中央委派,赴苏联学习军事。

作为军事指挥员,刘伯承的学习分为两个阶段:第一阶段在“莫斯科高级步兵学校”学习基础军事和指挥,第二阶段进入“伏龙芝军事学院”学习高级指挥。

这也是苏联红军大多数高级将领学习的必经之路!尤其是“伏龙芝军事学院”,是当时苏联最高军事学府,培养出了许多传奇将领!

此时的刘伯承已经35岁,毫无俄语基础,再学一门外语实在太难了,唯一的办法就是努力学习!凭借着坚强的毅力,他经常熬夜苦读,半年之内就掌握了俄语。

但学校开设的课程很多,不仅有射击、战略战术、地形等军事基础科目,还有党史、哲学、几何、三角学等课程,这些课程对刘伯承来说都是一笔财富,让他受益匪浅!

进入伏龙芝军事学院之后,刘伯承的收获更大。

一是系统学习了苏联红军军事组织、指挥方面的各项规章制度、知识和各军种、军区建设体制的军事理论;

二是他还研究了拿破仑、苏沃洛夫等许多欧洲著名军事家的事迹和著作;

第三,他还阅读了大量马克思、列宁、斯大林的著作以及许多其他军事著作。

1930年,刘伯承、左权等人接到回国参加革命的通知。

刘伯承深厚的军事造诣为他日后的胜利奠定了基础,这些经历也使他深深了解到办学军校、培养军事人才的重要性,因此无论何时,他都非常重视军校建设和军事人才的培养。

刘伯承在整个革命生涯中,始终坚持“先办学校,后办军队”的理念,在新中国成立前曾四次主办军事院校或管理学校的经历。

1926年底,刘伯承与朱德、杨安恭在四川泸州等地发动“旅顺起义”,随后起义部队也进驻泸州、顺庆等地。

然而,刘伯承发现起义部队,特别是军官队伍中,还存在着不少旧军队的不良习惯。为了整顿军纪,建设一支真正的革命军队,刘伯承立即创办了一所学校:鲁那兵团联合军政学校。

刘伯承作为校长,亲自拟定课程设置,除了训练、整顿“老军官”外,还大力招募当地优秀青年参军。凡入校学生,必须接受政治理论、军事、实战演习、操练等科目训练,并鼓励他们阅读革命书籍和进步刊物。

经过学习整顿,起义部队面貌焕然一新。当泸州城被反动军阀围困时,军校学员们坚持边学习边战斗。最终,起义失败,军校在百日后解散。

刘伯承创办的学校虽然存在的时间很短,但却为当时的革命培养了大批基层干部,也为后来的“南昌起义”准备了不少生力军。

1931年10月,中央苏区建立政治学校,其前身是“中国工农红军学校”。

1931年底,刚从苏联留学回国的刘伯承被任命为红军学校校长,刘伯承深入调研红军学员的实际情况,强调一切要以实战要求为依据,决不能盲目套用军事理论。

有一次,刘伯承亲自给学生们讲解射击轨迹:“子弹射出去,是走直线,还是走曲线?”

有的同学立刻回答:“直线啊,当然是直线了!”

另一个学生说:“不,地球有引力,所以应该是弯曲的!”

正当大家互相争论不休时,刘伯承在黑板上画了一张小孩撒尿的示意图,并让大家安静:“实际的弹道形状是这样的……”这幅图瞬间吸引了大家的注意力,大家都聚精会神地听校长讲解弹道原理和如何提高射击精度。

刘伯承还经常带领学生到战场上去讲解如何构筑工事、如何利用地形攻防等。有一次,他带领几十名学生到前线讲解军事地形,却在雨夜被敌军一个营包围。

面对这种情况,刘伯承竟然认为这是天赐良机,立即给大家进行现场教学:他让大家先侦察敌情,再让学生分析决定从哪里突围。最后大家决定选择一条地图上没有的小路撤离,成功脱离了包围圈。刘伯承的“实事求是”作风给学生们留下了深刻印象。

1933年,以红军学校为基础的“红军大学”正式成立,刘伯承出任校长,把苏区第一所大学带入了新阶段。长征开始前,红军大学已培养了三批学生,毕业生中涌现出彭雪枫、宋任穷、程子华、韦国清、邓华、周子昆等著名人才。

长征期间,刘伯承因反对李德、张国焘而两度被降职,但他作为重要领导人率领部队奋战在前线,为长征的胜利做出了不可磨灭的贡献。

不为人知的是,长征期间红军大学并没有完全停止教学。特别是红二、四方面军,除特殊时期外,一直坚持训练教育官兵。而这期间,红军大学的“总教官”仍是刘伯承。

解放战争时期,刘伯承对“办学治军”仍十分执着,1948年,以刘、邓为核心的中原军区成立“中原军政大学”,刘伯承亲自主持,任校长兼政委。

军政大学追随第二野战军的路线,由郑州内迁南京,更名为第二野战军政大学。在招收了一万多名有志青年后,学校随部队西迁重庆,更名为西南军政大学。

1953年,学校奉命内迁东北哈尔滨,更名为著名的“哈尔滨工业大学”,陈赓出任首任校长。后来,“哈尔滨工业大学”的多个院系被分划到全国各地,或重建、扩建、合并,演变成许多一流大学,其中包括著名的“国防科技大学”。

追根溯源,刘伯承创办的军政大学为新中国的国防科技和军队建设作出了重大贡献!

他竭力创办军校,标新立异地招募“高手”,看似功成身退,实则全身心投入事业。

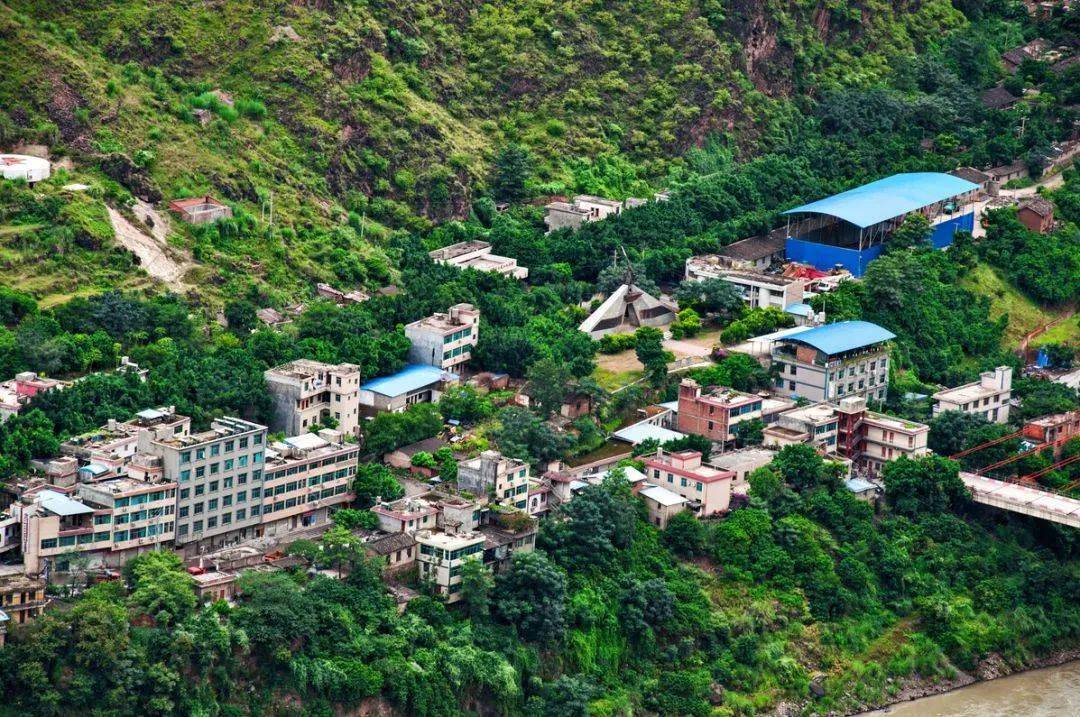

1950年,军事学院筹备期间,朝鲜战争爆发,考虑到东北已成为前线,为了节省人力、财力、物力等资源,刘伯承把目光转向了南京。

他曾担任南京市市长数月,对南京十分熟悉,国民党国防部旧址周围房屋众多,各种设施齐全,非常适合直接用作校园,因此,刘伯承建议学校设在南京。

此外,还有另外一个考虑,那就是学校后续的建设需要地方领导支持人力、财力、物力的投入,而当时分管华东的正是陈毅!这在以前是很好的合作伙伴,找他帮忙太方便了,最好让他担任政委。所以,这才是开场的一幕,却被周总理揭开了“玄机”!

陈毅最后虽然没能当上政委,但是他还是给南京军事学院提供了不少的支持!

1951年1月,全国各大军区的教官和900余名学员齐聚南京,军事学院正式成立!万事开头难,最大的困难有两点:

第一,大部分学员文化素质低,成绩优秀,动手能力强,但学习积极性不高,自大,军事理论水平差,幸亏有刘伯承这么一个元帅级的院长镇压,一番整顿之后,学院的学习风气和组织纪律性彻底焕然一新!

第二,师资不足。这是历史遗留问题。当时我们的将领普遍实战能力强,理论水平低,能当师长的将领少之又少。于是刘伯承就把目光转向了不少国民党将领,请来“败将”当师长,留下了不少佳话!其中就有战犯廖耀湘讲课,三次请陈一鼎当师长的故事。

廖耀湘,曾留学法国圣西尔军校的黄埔军校高材生,抗日战争时期远征军著名将领,目前正在北京以战犯身份接受改造。

刘伯承邀请他给学生们讲课,可谓是“创举”。廖耀湘起初谨小慎微,但在刘伯承的热情鼓励下,他放下包袱,大胆地给这些“常胜将军”讲解缅甸抗日战争中的“丛林战”和“村镇战”,受到了大家的欢迎!

陈一鼎,黄埔军校高材生,抗日名将,参加过多次大规模抗日战斗,代表国家收复台湾。1947年被刘邓部队俘虏,后出狱,曾在其他学校任教。

但陈一鼎对于来这所顶尖军校当老师还是有些犹豫的,在刘伯承三次看望之后,他终于被将军的诚意所感动,全身心投入到军校任教。

刘伯承刚主持军事学院工作时,也有先见之明,排除了一个“隐患”,由于我们同苏联的特殊关系,中央聘请了不少苏联军事专家来做“顾问”。

刘伯承认为我军应该保持自己的特点和独立性,建议把顾问改为“专家”:这样,我们就可以进退自如,不受顾问的干扰。

这个建议得到了中央的重视,毕竟我党被“顾问”李德害得很惨,所以就采纳了刘帅的建议,从此我们国家就只有外国专家,没有外国顾问了!

刘伯承确实是一位成熟爱国的将军,他将自己最后的精力都投入到了军事教育事业中,看似功成名就,实则为之奉献!