坚持在于心,在于情,在于行动。

3月初,一场“倒春寒”袭来,本该生机盎然、充满读书声的校园,却在疫情防控中面临新的挑战。有一群人,闻令而动,坚定地站在这场严峻斗争的最前线。有一支有情怀、敢于担当、能奉献的人,日夜坚守在校园。

他们是吉林省高校3600余名辅导员,特殊时期,他们不畏艰辛,迅速集结,24小时坚守在一线,用实际行动践行辅导员的使命与责任,用爱心与责任守护着每一位学生的“晴空”。

这份坚持源自热爱

3月17日下午,东北师范大学地理科学学院90后辅导员张静宁像往常一样,来到校医院领取全校1700名学生所需的十几箱防护物资。齐腰高的箱子里装满了口罩、抗原检测试剂盒等。蹲下、抬起、装上去、关上门后,张静宁突然回过神来,右手小指的指甲被车门夹掉了一半。“一定要尽快把这些防护物资交到学生们手中。”这个想法始终萦绕在张静宁的脑海中,她强忍疼痛,用纸巾简单包扎了一下,迅速、及时地把防护物资发放到学生们手中。

疫情发生后,全省高校辅导员奋战在校园抗击疫情的第一线,排查信息、监测体温、进行核酸检测、发放物资、安抚群众情绪……压力和工作量倍增,肩负的责任也更重。从每天工作八小时,到只休息四五个小时,加班到深夜成了常态。

“老师?”

“我在这里!”

他们始终陪伴在学生身边,总是出现在最关键的时刻、最需要的角落、最关键的时刻。正是因为他们的存在,学生才有了支持,校园才有了温暖,疫情防控才有了坚强的屏障。

诗人艾青曾写道:“为什么我的眼里总含着泪水?因为我深爱着这片土地……”辅导员的爱热烈而深沉,无私而真挚。我们有理由相信,每一位奋战在抗疫一线的辅导员都有同样的情怀,都有一种叫做“爱”的执着。

这种坚持,源自责任

疫情是命令,防控是责任。进入3月份以来,新一轮疫情来势凶猛,吉林省高校全面实行封闭静态管理。此时,辅导员成为静谧校园里最美的守护者。只要疫情不消退,责任与使命就不会消退。

把公事公办放在个人利益之上,长春理工大学机电工程学院党委副**王瑞甚至来不及安顿在家隔离的丈夫和儿子,就已化身“巾帼军”,冲锋在校园抗疫一线。“怎么能不想孩子呢?想他了,抽点时间视频聊聊天就行。男孩子坚强点,我反而是个没用的妈妈,总是想着他……”30天,720小时,她既是母亲,又是妻子,更是女儿。此刻,她毅然选择了“辅导员”的身份,用真爱陪伴学生。

为保障学院物资供应,王瑞与学院领导班子、骨干教师积极联系企业、校友,筹集防护服、N95口罩、护目镜、84消毒液、米酱、咸鸭蛋、榨菜等。同学们收到米酱、咸鸭蛋、榨菜后,纷纷在朋友圈晒图,表达作为科学和机电工程师的幸福感。

“王瑞老师每天和孩子们在一起,我们做家长的也安心了。”在这个特殊时期,一位家长这句暖心的话,就是最大的肯定。多年的辅导员工作经历,早已让她练就了对家人“狠心”、对学生“柔心”的本领。她把对儿子的思念深埋在心底,整理心情,继续查资料、关注学生心声、发放物资……

最好的行动,就是现在!“爱在左边,责任在右边,这就是辅导员该做的事,用爱和责任静待花开。”长春建筑学院辅导员何畅在学校停课后第一时间留在校园,选择陪伴身边的276位“兄弟姐妹”……

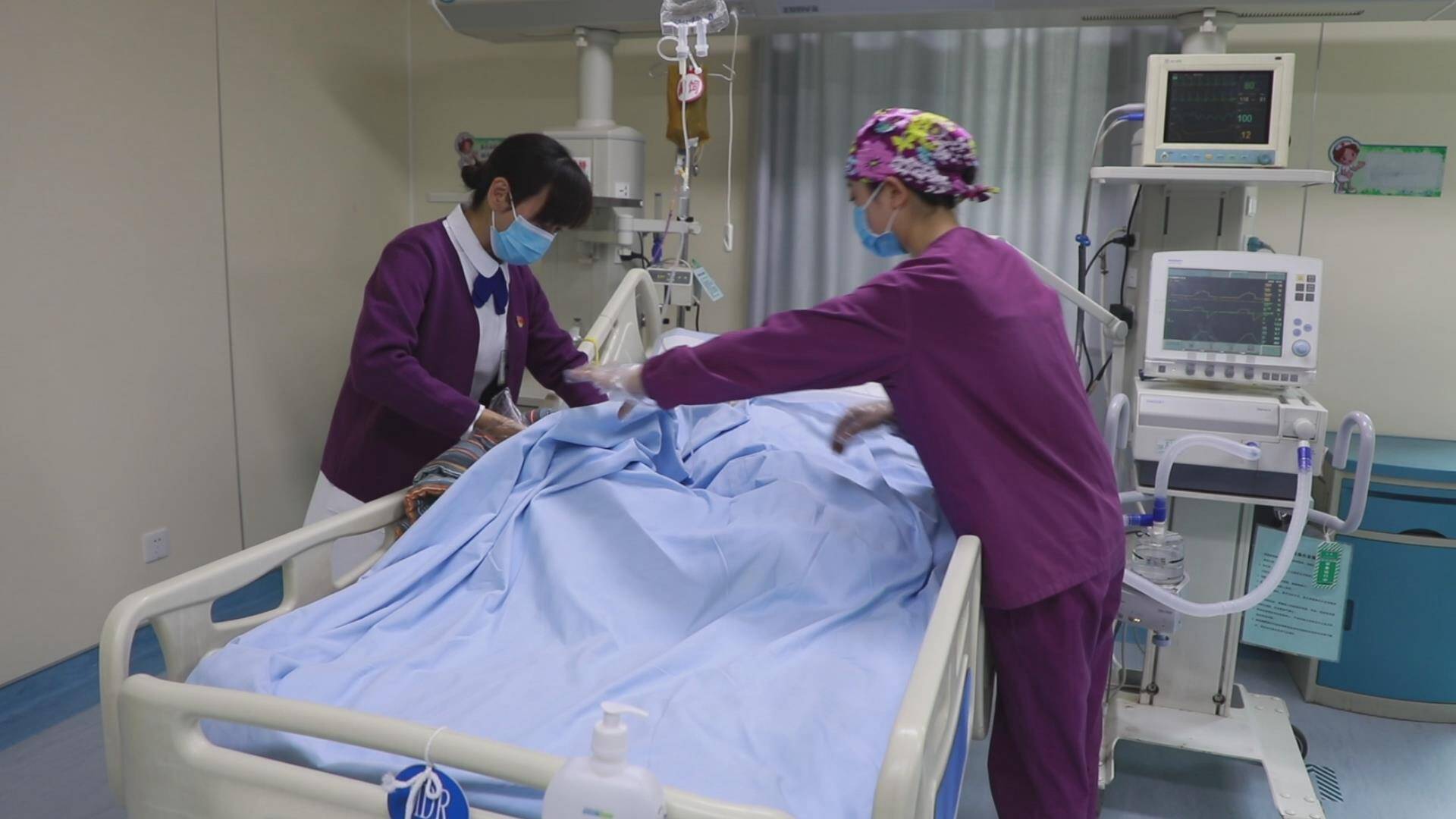

“枝叶皆枝叶,点滴尽显责任。”在吉林省高校辅导员队伍中,这样的辅导员还有很多。他们变身“快递员”,为学生采购生活用品;他们变身“搬运工”,搬运数以万计的餐食;他们化身“巡查员”,对每一栋楼的安全隐患绝不放过;他们还是“心理健康工作者”,像邻家姐姐一样与有需要的学生“通电话聊天”……每一位辅导员都为学校抗“疫”注入了坚实的力量,用实际行动书写着责任与承诺。

这种坚持,源自责任

“只有走进去、弯下腰、静下心来,用心倾听学生的心声,学生的心才会被你掏出来。”“学生重点群体思想政治教育是一个艰苦而复杂的过程,我们要结合年龄、角色、专业等优势,在关爱学生工作中当好发现者、预防者、治愈者、示范者。”……这是吉林师范大学博大学院学生处副主任刘莉常说的话。她说这话,也这么做。

学校操场上、食堂里、宿舍区里,总能看到她的身影,她把自己融入到学校的每一个角落,甚至不会忘记校园里的每一个角落。“在学校封闭管理的这个特殊时期,我们要特别关注心理问题学生、家庭困难学生、毕业生等重点群体,要深入了解他们的心理状态,把每一点关爱落实到细节中。”作为学生党支部**,她把关注心理健康作为近期工作的“重中之重”,每次开会她都强调,特殊孩子的名字早已刻在心里;她在学生处微信公众号上开设了“学生意见反馈办公室”,开通了“博大心语”和“告白墙”,畅通学生倾诉渠道;定期推送“抗疫小贴士”“疫情期间心理疏导指引”; 心理咨询室开展心理知识培训讲座、公布咨询热线电话、提供24小时防护。

吉林农业大学国际教育交流学院辅导员张义燕,从校园封闭的那一刻起,就和A12学生宿舍楼里不同年龄、不同性别、不同国籍、不同肤色的223名同学一起生活、战斗。“我愿成为A12的‘大白’,守护每一位同学的健康。”一次鼻拭子、一次咽拭子、一日三餐、每日消毒……清晨五点起床,凌晨一点睡觉,每次入睡他都紧紧握住手机,生怕错过任何重要信息。他不能和在吉林市的父母在一起,爱人也在外地抗疫一线。虽然内心百感交集,但张义燕向每一位同学展现的是乐观、积极、向上、阳光。因为张义燕知道,在这个特殊时期,自己是一面盾牌,要坚定地把疫情抗在宿舍楼门外。

为了一切学生,一切为了学生,一切为了学生。辅导员们凝聚起蓬勃的力量,奋力抗“疫”,同舟共济、坚守职责,共同守护好每一位学生的身心健康。

疫情终将散去,春风依旧暖意融融,全省高校辅导员们用自己的坚守,让教师的大爱在平凡的岗位上熠熠生辉!

吉林网吉客APP记者岳明

兽医人才青黄不接,年轻人为何不愿学习兽医?

总经理不是兽医专业毕业的,这个任务就落到我头上,我只好去母校招生,心想就两个学生,就能签劳动合同了。

但到了学校,我发现读兽医专业的学生并不多,而且大部分都是女生,男生很少,女生大多考教师或者考公务员,也有考研究生的。

我通过关系找了几个男生,有的想考研,有的想读其他专业,最后费尽心机也没招到学生。

兽医人才可能正处于转型期,那么为什么很多年轻人不愿意学兽医呢?

首先,兽医的地位不受人们尊重。

如今人们普遍认为兽医就是以前杀猪的人,社会地位较低,没有人类医生那么高级,约会时人们也不愿意说自己是兽医。

其次,兽医工作环境差,工作强度大。

兽医毕业后,第一份工作就是畜牧业,环境差,假期少,养殖场都在偏远农村,更重要的是环境封闭,很难找到对象,跟大城市的生活差别很大。

第二,在兽医或宠物诊所工作的人。

大城市的宠物诊所收入虽然不错,但大多数人的收入都不是很高,而且与宠物打交道的感染风险很高。

三、从事兽药销售业务。

兽药销售行业基本没有年轻人,有的兽药销售人员快60岁了,还在市场里奔波,兽药人员还是老一辈的老人,基本没有新人。

兽药销售工作比较辛苦,需要长期出差,年轻人一般不愿意干,所以在市场上你很少看到20多岁的兽药销售员。

再次,即使是学过兽医学的年轻人也不愿意从事这个行业。

现在的年轻人一般都希望找一份稳定的工作,比如公务员,大部分年轻人都希望住在城市,至少也希望住在县城。

最后,其他行业比兽医行业有更多的赚钱机会。

兽医学的职业道路有限。如果你学习其他专业,你的职业道路会更多。而且学习其他专业比学习兽医学更容易。兽医学有太多东西要学,实验课也太多了。

结论:许多学生在申请大学时并不考虑兽医学。即使他们选择学习兽医学,他们也只是想将其作为在其他领域发展事业的垫脚石。

兽医行业已经到了转型时期,但是一些老家伙还在坚持。